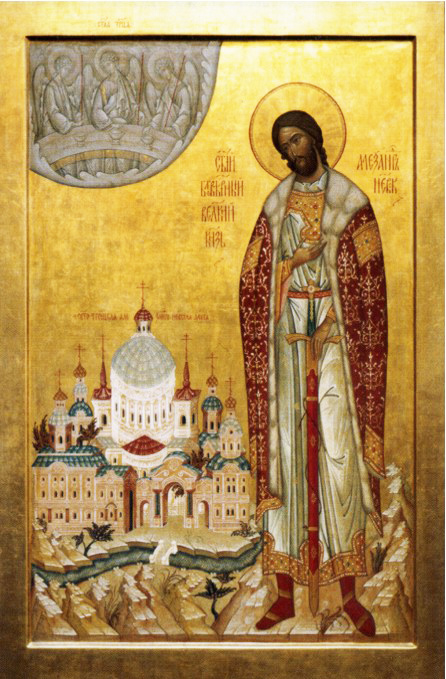

В 2005 году был разработан проект православного храмового комплекса, включающий существующий храм во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского, каменный храм на 500 прихожан и дом причта с административно-хозяйственными помещениями. Новый каменный храм посвящен памяти великого русского святого – благоверного князя Александра Невского.

19 августа 2007 года, архиепископ Сергий совершил молебен на начало строительства нового храма.

По молитвам наших святых заступников ежедневными трудами и заботами настоятеля храма при участии прихожан и поддержке благотворителей выстроен величественный храм, устремляя к небу свои стены.

В сентябре 2013 г. доставлены, собраны и подготовлены для подъема золоченые купола будущего храма. В апреле 2014 г. были освящены и установлены колокола Невской звонницы. В сентябре 2015 г. состоялось поднятие золотых куполов с крестами, и в стенах строящегося храма была совершена первая Божественная литургия. С этого времени все воскресные и праздничные богослужения стали проводиться в просторном новом храме.

В настоящее время в храме ведутся внутренние отделочные работы. Регулярно совершаются богослужения.

Жизнеописание святого благоверного великого князя Александра Невского

ПОВЕСТЬ О ЖИТИИ И О ХРАБРОСТИ БЛАГОВЕРНОГО И ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА, составленная в XIII в. книжником из окружения митрополита Кирилла, современником князя, начинается так: [Сей князь Александр родился от отца милосердного и человеколюбивого, и более всего — кроткого, князя великого Ярослава и от матери Феодосии. Как сказал Исайя-пророк: «Так говорит Господь: “Князей Я ставлю, священны ибо они, и Я веду их”». И воистину — не без Божьего повеления было княжение его].

Князь Александр Ярославович родился в 1220 (по другой версии — в 1221) году в городе Переславле-Залесском, и был вторым ребенком из десяти детей. И отец, и мать его были Рюриковичами и вели род от Владимира Мономаха.

Уже в 4 года, по решению его отца Ярослава Всеволодовича, святитель Симон, епископ Суздальский, совершил над маленьким Александром и его старшим братом Федором обряд посвящения в воины. Это означало, что мальчики уже могли принимать участие в воинских походах.

В 1230 году отец отправил Алескандра со старшим братом Федором в Новгород и, несмотря на юный возраст, они княжили от имени своего отца. В 1233 году 13-летний Федор умирает, и 12-летний Александр начинает княжить один.

На следующий год, в возрасте 13 лет, он уже он участвует в походе против ливонцев на Дерпт (Юрьев) и сражается на реке Омовже в войске отца, князя Ярослава.

С 17-ти лет князь Александр был у власти самостоятельно и в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского.

Летописец в самом начале описывает внешний вид князя: [И взор его, как ни у кого другого, и голос его — как труба в народе, лицо же его — как лицо Иосифа, которого египетский царь поставил вторым царем в Египте, сила же его была частью от силы Самсона, и дал ему Бог премудрость Соломона, храбрость же его — как у царя римского Веспасиана, который покорил всю землю Иудейскую. Так же и князь Александр — побеждал, но был непобедим. И не было такого ни царя среди царей, ни князя среди князей].

В 1239 г. Александр женится на Александре, дочери князя Полоцкого Брячислава. На следующий год княжна родила ему первенца – Василия.

В эти годы на, ослабленную княжескими междоусобицами и ордынскими набегами Русь, двинулось шведское войско с католическими миссионерами, которые огнем и мечом должны были принести «правильную» веру русским дикарям.

Вот как говорит об этом летописец: [Король страны Римской из Полуночной земли собрал силу великую, и наполнил многие корабли полками своими, двинулся с огромной силой, пыхая духом ратным. И пришел в Неву, опьяненный безумием, и отправил послов своих, возгордившись, в Новгород к князю Александру, говоря: «Если можешь, сопротивляйся мне, ибо я уже здесь и разоряю землю твою»].

Скорбно было видеть, замечает современник, что Великий князь Ярослав не мог узнать о беде, угрожавшей его сыну, и вовремя помочь ему, и что Александр Ярославич не мог предупредить об опасности отца. Новгородское войско не было собрано. У Александра Ярославича была лишь небольшая дружина, которую он наскоро пополнил новгородцами. Но он не испугался дерзкого вызова врага. Против него он искал защиты и помощи прежде всего у Бога.

[Александр же, услышав такие слова, разгорелся сердцем и войдя в церковь Святой Софии, и, упав на колени пред алтарем, начал молиться со слезами: «Боже славный, праведный, Боже великий, крепкий, Боже предвечный, сотворивший небо и землю и установивший пределы народам, ты повелел жить, не преступая чужих границ». Припомнив же слова пророка, сказал: «Суди, Господи, обидящих меня и огради от борющихся со мною, возьми оружие и щит и встань на помощь мне».]

Восстав от молитвы, благоверный князь принял благословение от архиепископа Спиридона и вышел к своей дружине, смущавшейся своей малочисленностью, [и стал укреплять дружину свою, говоря: «Не в силе Бог, но в правде. Вспомним Песнотворца, который сказал: “Эти с оружием, а эти на конях, мы же имя Господа Бога нашего призовем; те повержены были и пали, мы же выстояли и стоим прямо”». Сказав это, пошел на врагов с малою дружиною, не дожидаясь своего большого войска, но уповая на Святую Троицу.]

А «кто верил Господу — и был постыжен? или кто пребывал в страхе Его – и был оставлен? Или кто взывал к Нему – и Он презрел его?» /Сир. 2:10/

И не посрамил Господь такого упования на Него. И укрепил веру русских воинов чудесным видением. Один из воинов по имени Филипп, будучи в ночном дозоре, видел, как по морю плывет ладья, посреди которой стояли святые князья-мученики Борис и Глеб. “Брат Глеб, — сказал святой Борис, — повели грести, да поможем сроднику нашему князю Александру”.

[И выступил против врага в воскресенье пятнадцатого июля, имея веру великую в святых мучеников Бориса и Глеба. И была сеча великая с римлянами, и перебил их князь бесчисленное множество, а на лице самого короля оставил печать острого копья своего.]

В знаменательный для Руси день блаженной памяти ее просветителя, благоверного князя Владимира (15 июля) 1240 г. произошла знаменитая битва, за которую Александр Ярославич получил название Невского.

Но не одной храбростью дружины и ее вождя была приобретена эта славная Невская победа. Господь, ободривший русских воинов чудесным видением до начала битвы, ниспослал Свою помощь и во время её.

[Было же в то время чудо дивное. После победы Александровой: когда победил он короля, на противоположной стороне реки Ижоры, где не могли пройти полки Александровы, здесь нашли несметное множество убитых ангелом Господним. Оставшиеся же обратились в бегство, и трупы мертвых воинов своих набросали в корабли и потопили их в море. Князь же Александр возвратился с победою, хваля и славя имя своего Творца.]

Вскоре своенравные новгородцы рассорились с князем. Александр Ярославич оставил Новгород и уехал в Переславль к отцу. Но уже в следующем году они поспешили отправить к Великому князю посольство, во главе с архиепископом, просить защитить Новгород от ливонских рыцарей, которые захватили Изборск, Псков, Сабель, Тесов, Капорье и угрожали Новгороду. Князь не вспомнил нанесенной ему новгородцами обиды и поспешил туда, где так нуждались в нем. Ибо, как замечает летописец, [он был милостив паче меры.]

Вскоре немцы были изгнаны из Пскова. С этого времени началась борьба с крестоносцами, которая фактически завершилась 5 апреля 1242 года на льду Чудского озера.

Битву на озере летописец описывает кратко, подчёркивая упование на Бога и смирение пред Богом благоверного князя.

[И пошли они друг против друга, и покрылось озеро Чудское множеством тех и других воинов. Князь же Александр воздел руки к небу и сказал: «Суди меня, Боже, рассуди распрю мою с народом неправедным и помоги мне, Господи, как в древности помог Моисею одолеть Амалика и прадеду нашему Ярославу окаянного Святополка». И мужи Александра исполнились духа ратного, ведь были сердца их как сердца львов, и воскликнули: «О княже наш славный! Ныне пришло нам время положить головы свои за тебя». Была же тогда суббота, и когда взошло солнце, сошлись противники. И была сеча жестокая, и стоял треск от ломающихся копий и звон от ударов мечей, и казалось, что двинулось замерзшее озеро, и не было видно льда, ибо покрылось оно кровью.]

[И так он победил врагов помощью Божьей, и обратились они в бегство, Александр же рубил их, гоня, как по воздуху, и некуда было им скрыться. Здесь прославил Бог Александра пред всеми полками, как Иисуса Навина у Иерихона. А того, кто сказал: «Захватим Александра», — отдал Бог в руки Александра. И никогда не было противника, достойного его в бою. И возвратился князь Александр с победою славною, и было много пленных в войске его, и вели босыми подле коней тех, кто называет себя «Божьими рыцарями».]

Так закончилась борьба со шведами и немцами. Для русских Невская и Чудская победы имели огромное значение. Теперь не страшна была угроза иноземцев завладеть окраинными русскими городами, подчинить их своей власти и принудить русских людей переменить на католичество святую православную веру.

Но на востоке у Руси был тоже могущественный враг – Золотая орда.

[В то же время был в Восточной стране сильный царь, которому покорил Бог народы многие, от востока и до запада. Тот царь, прослышав о такой славе и храбрости Александра, отправил к нему послов и сказал: «Александр, знаешь ли, что Бог покорил мне многие народы? Что же — один ты не хочешь мне покориться? Но если хочешь сохранить землю свою, то приезжай скорее ко мне и увидишь славу царства моего».]

Военным способом восточный вопрос было решить невозможно, силы кочевников значительно превосходили силы русских, поэтому Александр Ярославич выбрал дипломатический путь. Напутствованный святыми Дарами и благословением архиепископа Кирилла, направился он из Новгорода в Орду.

Когда благоверный князь прибыл в Орду и когда, перед представлением хану, ему велели исполнить обычные у татар, но унизительные для христианина обряды поклонения идолам, он отказался. «Я христианин, — сказал он, — и мне не подобает кланяться твари. Я покланяюсь Отцу и Сыну и Святому Духу, Богу единому, в Троице славимому, создавшему небо, землю и все, что в них».

Спокойный, твердый ответ святого князя поразил придворных хана; но еще более они были удивлены, когда Батый, услышав о нежелании Александра Ярославича исполнить татарские обряды, вместо обычного в таких случаях распоряжения: «смерть ослушнику», приказал не принуждать более князя и поскорее привести его к нему. «Царь, — обратился к хану благоверный князь, кланяясь перед ним, — я кланяюсь тебе, потому что Бог почтил тебя царством, но твари я не стану кланяться. Я служу единому Богу, Его чту и Ему покланяюсь».

Князь Александр сумел пройти перед Батыем необходимые обряды, но не уронить своего княжеского достоинства и не отречься от православной веры. Это вызвало уважение Батыя.

[И увидел его царь Батый, и поразился, и сказал вельможам своим: «Истину мне сказали, что нет князя, подобного ему». Почтив же его достойно, он отпустил Александра.]

Четыре раза – в 1247, 1251, 1258 и 1262 годах – Александр Невский ездил в Орду. Эти поездки помогли удержать Орду от новых набегов на Русь. Именно переговорное искусство Александра спасло Русь от окончательной гибели под ордынскими клинками.

При первом посещении Орды Александр подружился с сыном хана Батыя – Сартаком.

В последний раз Александр поехал в Орду в 1262 году, когда во многих русских городах были перебиты сборщики дани. И Господь помог ему умилостивить раздраженного хана. Последний не только простил русских за избиение татарских сборщиков, но, по ходатайству святого князя Александра, дал им и новую милость — освободил от тяжелой обязанности нести военную службу в татарских полках.

Но для самого князя поездка стала роковой. На обратном пути из Орды он тяжело занемог. Находясь в Городце в Фёдоровском монастыре и предчувствуя близкую свою кончину, благоверный князь простился со своими спутниками и призвал к себе игумена и принял иноческое пострижение, заменив свое княжеское имя иноческим — Алексий. Приняв Св. Тайны. благоверный князь-инок тихо отошел в вечные обители, предал свою чистую душу Господу, которому так пламенно послужил в земной своей жизни. Это было 14 ноября 1263 г. Он скончался во цвете лет, не имея еще 45 лет от роду. Неодолимый в битвах, изнемог он под бременем великокняжеского венца, который в то тяжелое для Руси время был поистине венцом терновым.

Житие рассказывает о чуде, случившемся при самом погребении: когда тело князя было положено в гробницу и митрополит Кирилл, по обычаю, хотел вложить в его руку духовную грамоту, люди увидели, как князь, [будто живой, простер руку свою и принял грамоту из руки митрополита. И так прославил Бог угодника своего».]

О происшедшем при погребении чуде, по распоряжению митрополита Кирилла, было сообщено всем, и таким образом по всей благочестивой Руси, оплакивавшей своего князя-хранителя, положившего жизнь за святую Русь, вместе с горестной вестью о его преждевременной кончине распространилась и утешительная весть, что в лице благоверного князя Александра Русь приобрела нового молитвенника и заступника перед престолом Всевышнего.

Раку с телом благоверного князя, погребли во Владимире в монастырском храме Рождества Пресвятой Богородицы.

Церковное почитание святого князя началось, сразу же после его смерти. Официальная же канонизация князя Русской Церковью состоялась в 1547 году по инициативе Иоанна Грозного, на церковном соборе.

Прославление благоверного князя Александра Невского в лике святых – это не только признание Церковью его выдающихся государственных заслуг. Это признание того, что в своей деятельности он руководствовался не своими сиюминутными интересами, а высшими христианскими добродетелями, своей верой во Христа, стремлением следовать Божественной Правде… Именно вера определяла всю его жизнь, его поступки и на войне, и в политике. Он сумел в своем государственном служении и в различных политических коллизиях остаться верным Христу, уберечь русское православие от посягательств Иннокентия IV, бывшего тогда Папой Римским.

[Однажды пришли к нему послы от папы из великого Рима с такими словами: «Папа наш так говорит: “Слышали мы, что ты князь достойный и славный и земля твоя велика. Потому прислали к тебе из двенадцати кардиналов двух умнейших — Агалдада и Ремонта, чтобы послушал ты речи их о законе Божьем”».]

На это предложение Александр ответил не простым отказом, а показав свою грамотность и высокий уровень церковного знания, отказал в принятии католических священников:

«То, что совершилось от создания мира до потопа, и от потопа до разделения народов и до Авраама, от Авраама до исхода израильтян из Египта и до перехода Черного моря и до смерти Давида царя, от начала царствования Соломона и до римского императора Августа, при котором родился Спаситель мира Христос, и до страсти, воскресения и вознесения Господа, и до первого вселенского собора и прочих семи вселенских соборов — все это мы хорошо знаем, а в вашем учении не нуждаемся и не примем его».

Александр проявил себя как настоящий православный, он встал на защиту тех ценностей, которые он считал основными, главными и непоколебимыми.

Русская Православная Церковь высоко оценила его усилия по сохранению православной веры на Русских землях и даже за её пределами. Стараниями Александра Невского проповедь христианства распространилась в северные земли поморов. В 1261 году при посредничестве великого князя была образована даже Сарайская епархия с кафедрой в Сарай-Бату, столице Золотой Орды для русских пленников.

В августе 1724 г. по приказу Петра I мощи Александра Невского были торжественно перенесены из Владимира в Благовещенскую церковь Александро-Невской Лавры Санкт-Петербурга.

По приказу же Петра I был учрежден и орден Александра Невского, который стал одной из высших военных наград России. Этот орден – единственный, который существовал в царской России, Советском Союзе и существует в Российской Федерации.